“窗下绣鸳鸯,听唤出闺房。雨过芭蕉润,风送桂花香……”当戏曲演员咿咿呀呀地唱了起来,这段秦腔剧目《春秋配》的经典唱词瞬间唤醒了众人的“戏曲DNA”。唱腔韵味悠长、缠绵委婉,唱词合辙押韵、意境唯美,令人百听不厌,陶醉其中。而这传世经典背后的撰剧人正是清代剧作家李芳桂,也就是陕西戏曲界鼎鼎大名的“李十三”。

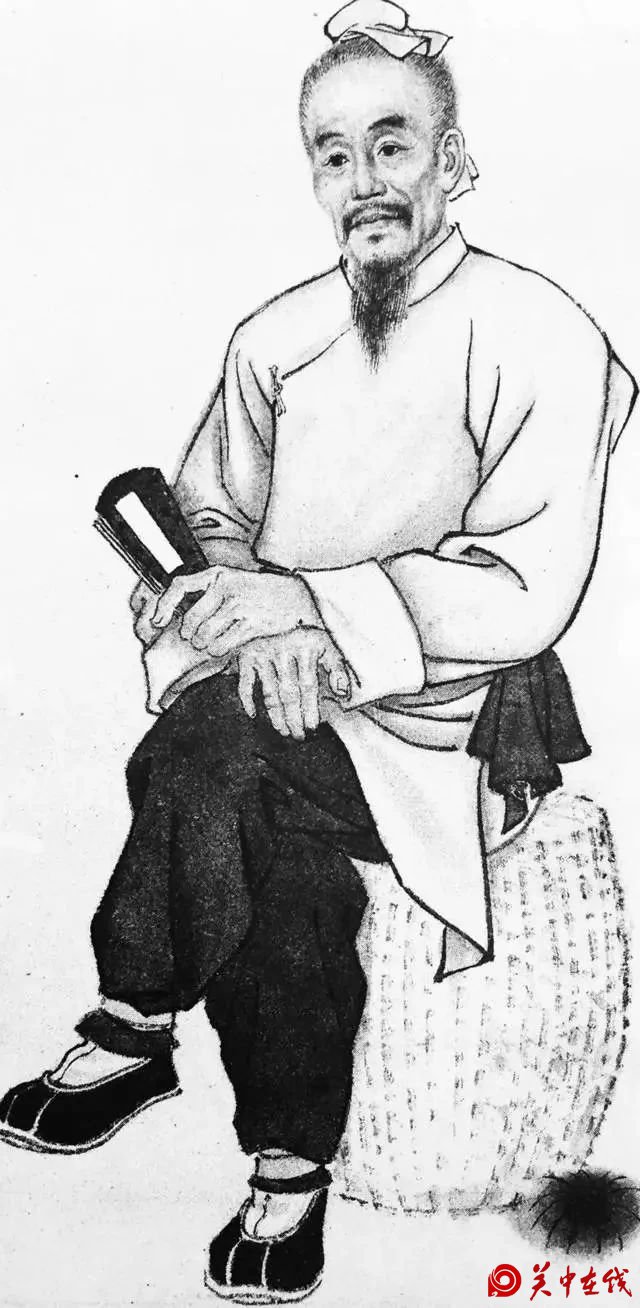

清乾隆十三年(1748年),李芳桂出生于渭南县(今渭南市临渭区)蔺店李十三村。

李芳桂出身贫寒,其父李增敏常年在十里八乡奔走行医,便把改换门庭、光宗耀祖的希望寄托在儿子身上,倾尽全家之力供其读书。李芳桂没有辜负父母的期望,从小孝敬双亲,勤劳好学,19岁时考取生员(秀才),名扬乡里,但未曾获得一官半职。乾隆五十一年(1786年),李芳桂考中举人,此后以教书为业。嘉庆元年(1796年),他赴京参加会考,未被点中,后来只录用他做了洋县的儒学教谕。面对冷漠的现实,李芳桂写下一副对联:

纵口腹之欲割豆腐四两带联

发雷霆之怒瞪门斗一眼隔窗

嘉庆四年(1799年),已经52岁的李芳桂再一次东渡黄河,赴京赶考。这一次会试,他虽被主考官批了“拟录64名”,后被“截取皋兰知县”。但“截取”并不是实补在任,其结果与“落榜”并无二致。于是,李芳桂怀着失意愤懑的心情,回到了生他养他的故乡——李十三村继续教书务农。

据其家族后人介绍,李芳桂大概在30岁左右开始创作剧本。落第归来的十年,是他戏曲创作达到高峰的十年,是他一生中最辉煌的十年,也是他生命的最后十年。回到家中,迎接李芳桂的是独生儿子的早逝与儿媳的改嫁。科场遗恨、家庭悲痛、社会愤慨,一齐涌上心头。白天,他与村民为伍,为教书忙碌。夜晚,伴着清风明月,孤灯下奋笔疾书,用自己的文字记录民间疾苦,通过曲折动人的故事,人物的悲欢离合,感事抒怀,托物言志,辨国家兴亡之理,告诉世人善恶美丑……泥土的气息吹面不寒,滚滚而来,在渭北乡间的小书馆里,一部部绝世经典的秦腔剧本相继问世。后人出于对李芳桂的尊敬与在戏曲艺术上作出的贡献,亲切地称呼他为“李十三”,反倒渐渐淡忘了他的原名。

李芳桂是科举制度的牺牲品。但科场的失利却使他贴近了农民群众,深入了戏曲艺术,成为了一名颇有影响的秦腔剧作家。正如他在剧本《玉燕钗》中所言:“还应雪汉耻,持此报明君”。李芳桂决心用一把把文字“匕首”插向封建统治阶级,揭露上层社会黑暗,唤起民众解放思潮。一代传奇就此拉开帷幕。

“姚婆(后妈)打娃不心疼,不是鞭子就是绳。”这句在渭南民间流传甚广的顺口溜,出自李芳桂创作的第一部剧本《春秋配》。剧中,李芳桂用入木三分、刻画入微的笔端,塑造了姚婆这一贪婪、淫威、狠毒的形象。

《春秋配》讲述了少女姜秋莲与公子李春华悲欢离合的爱情故事,富有传奇色彩和生活气息。其中《捡柴》《掀涧》是被世人称道的经典折子戏。据传,李芳桂在创作《春秋配》中,当写到姜秋莲被侯上官逼在山上无法脱身时,冥思苦想也得不出一个巧妙而又合理的解救办法。有一次,他抱着孩子蹲在麦场里的碌碡上出神,孩子要他摘碌碡下面长的小花,一不小心两个人摔了下去。这使他灵感迸发,让姜秋莲诳侯上官答应拜天地,但务必以梅花为媒,趁侯攀上崖摘梅之际,一把将他掀到了涧里,解了危急。他匆匆回到家里,欣然提笔,写下了“掀涧”一场。

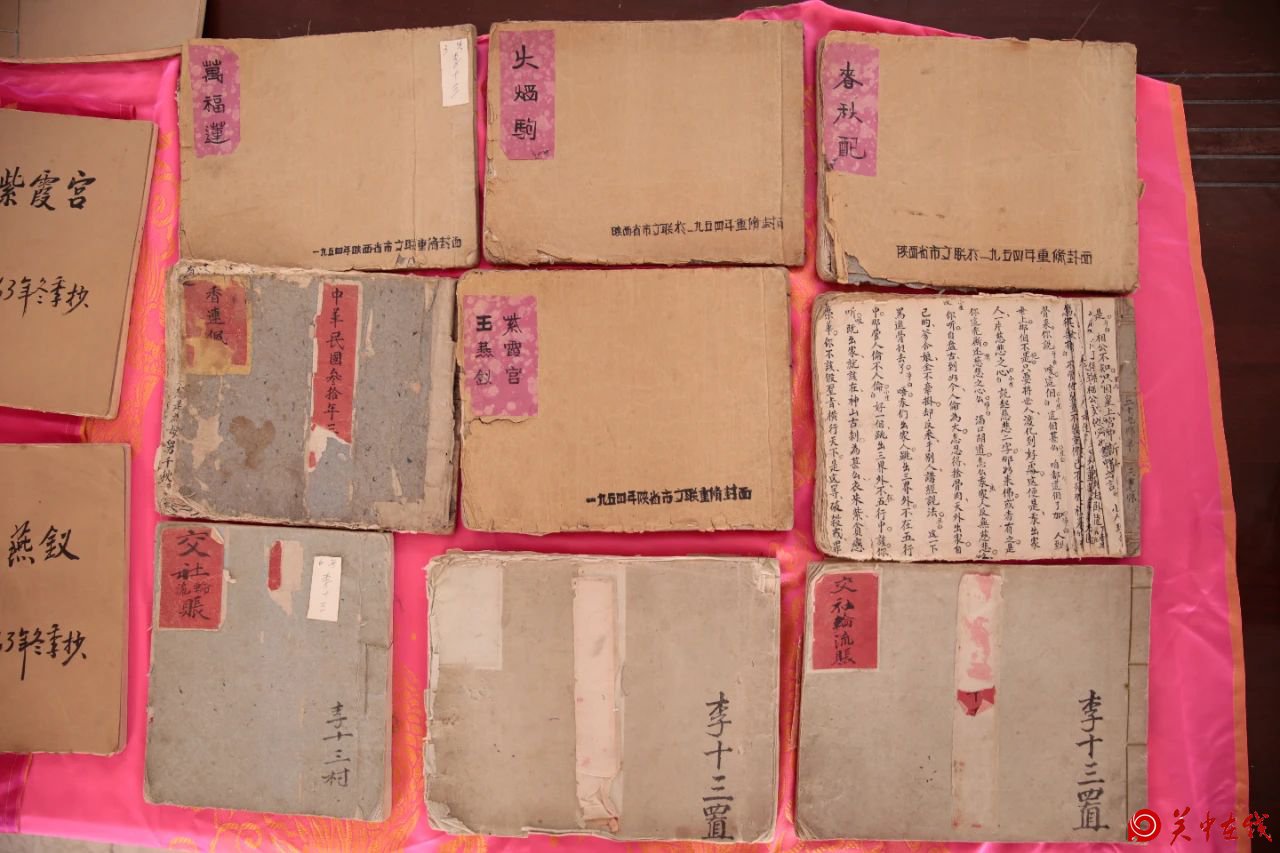

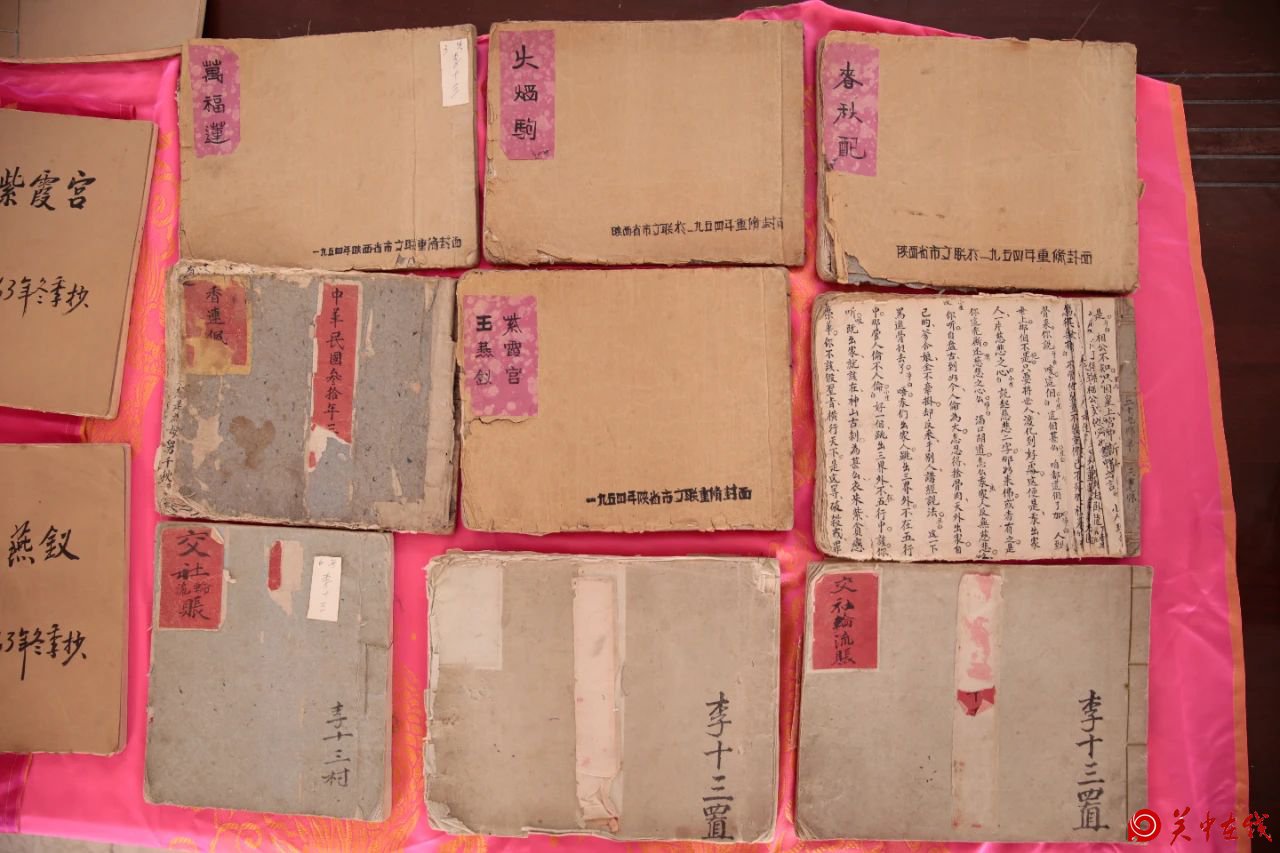

李芳桂剧作手抄本

《春秋配》首先由李芳桂家乡皮影戏艺人演出,很快传遍渭河两岸。嘉庆四年,秦腔著名艺人姚翠官将这出戏带到北京,在“双和部西秦班”公演。生动的故事情节,浓郁的生活气息,以及优美的音乐台词,立即形成一股秦腔热、李十三热,京城十巷九空,观者如潮。之后,这部戏远播大江南北,先后被河北梆子、山西梆子、京剧与河南梆子移植演出。

在清苦寂寞的生命最后岁月里,李芳桂写下了《白玉钿》《香莲佩》《如意簪》《万福莲》《火焰驹》等戏本,《四岔捎书》和《玄玄锄谷》两部折子戏,民间习惯称之为李十三“十大本”。

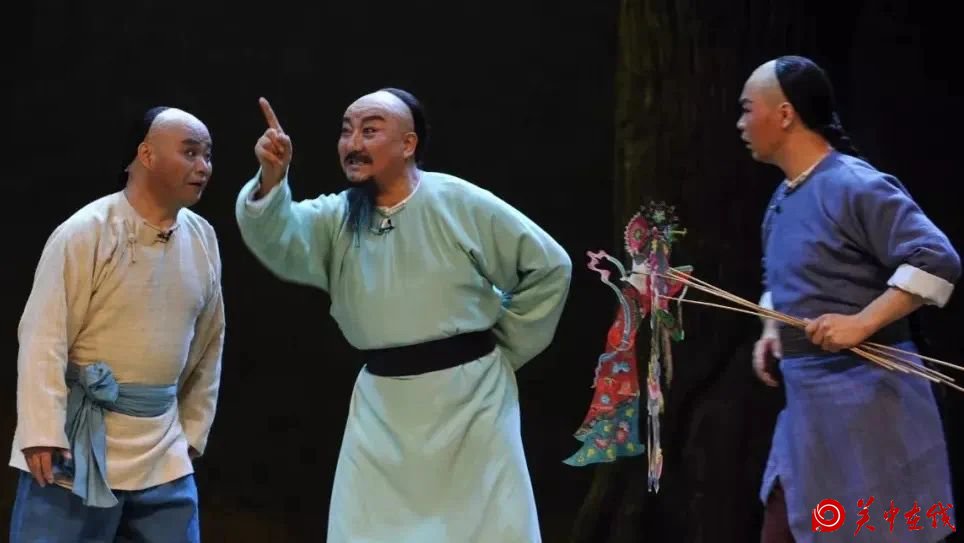

《白玉钿》二十世纪三十年代是“秦腔正宗”李正敏常演的名剧,五十年代由陕西省戏曲研究院以碗碗腔的形式搬上舞台,受到观众欢迎。《万福莲》先由陕西著名戏剧作家黄俊耀改编为《女巡按》在西安演出,戏剧大师田汉观看后改为京剧《谢瑶环》,名振京华。1958年,《火焰驹》拍成电影秦腔艺术片,在全国上映,反响良好。还有的剧目改编或移植成其他剧种,在全国或国外演出,“东方莎士比亚”的美誉在民间逐渐叫响。

如今,李芳桂创作的秦腔剧本是中国戏曲大家族的共同财富。这些剧目,已成为家喻户晓的传世之作,200多年来盛演不衰。

谁曾想,李芳桂一生酷爱戏剧,最后也因戏剧走到了生命的尽头。

清乾隆和嘉庆两朝时期,文字狱的酷烈世人尽知,文字稍有越轨,就要烧书杀人。此时的大清王朝更容不得李芳桂这样富有鲜明的时代性和追求民主的反抗精神的人存在。嘉庆十五年(1810年),朝廷为了加强对老百姓的思想统治,出台政策罢演地方戏。李芳桂首当其冲,在劫难逃。

就在这一年夏秋之交,官差从北京赶到渭南捉拿李芳桂。提前获知消息的村民立即告知李芳桂,让他赶紧逃走。已过花甲之年的李芳桂闻讯,艰难地翻过院墙,避开大道,穿行于田间小径之上,跌跌撞撞行走20多里后,突然眼前一黑,跌倒在田野中,再也没能站起来。

一代戏剧传奇人物就此落幕。

“对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。”历史车轮滚滚,李芳桂的时代距今已过去200多年,但李十三村传承李芳桂的遗志,开创戏剧时代新篇章。李十三村基于李芳桂的文化遗产和陕西戏曲的传承与创新,以实际行动打响“陕戏之乡”的文化品牌,定时举办李十三村戏曲艺术节和自乐班,不断开发戏剧“李芳桂”文化IP,将戏曲节目、戏曲故事与当地的文化旅游资源深度融合,让这门古老的传统艺术在现代社会中焕发出新的生机和活力。

中国戏曲源远流长、博大精深,具有独特的魅力和深厚的观众基础,是传承和发展中华优秀传统文化的重要载体之一。素有“百戏之祖”美誉的秦腔,是我国现存最古老的地方剧种,是民族文化的活化石,在西北地区具有广泛的群众基础。毋庸置疑,李芳桂对秦腔艺术的传播和发展起到了重要作用,对陕西地方文化和全国戏剧事业的发展作出了重要贡献,他的作品具有极高的艺术价值,值得新时代的戏曲人深入研究、探索、学习,在服务人民、人才培养、精品打造等方面下功夫,持续释放戏曲艺术的生命力和亲和力,谱写新时代的戏曲华彩新篇章。

(临渭区委宣传部供稿)