每个地方都有自己独特的历史印记。潼关,这座在历史长河中熠熠生辉的关城,曾经是金戈铁马的战场,是王朝兴衰的见证者,承载着厚重的历史底蕴。

(一)

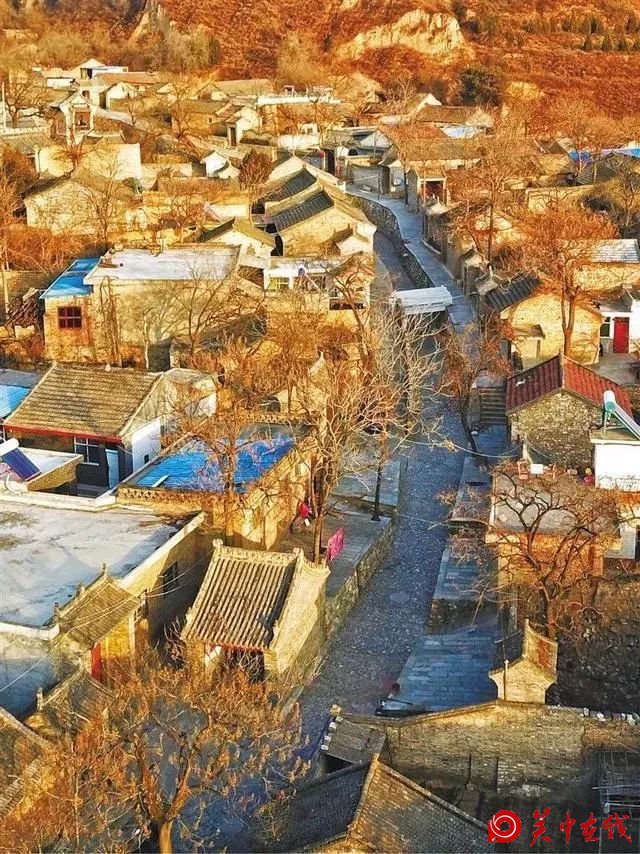

水坡巷是古潼关唯一保存至今的明清风格居民老街,巷道清幽古朴、宅地高敞、水磨青砖影壁……是北方典型的山地老街,也是古潼关当年辉煌繁盛的缩影。

古潼关的辉煌,得益于独特的地理位置及在军事战略上的重要性。当时,四方百姓在此乘船渡河,北上山西、西去关中、东达河南、南下商洛,自唐代以来,这里逐渐成为以煤炭、木材和农副产品为主要货物的集散地。据记载,当年古潼关城内有书院巷、育贤街、帅府街、四牌坊街、下南门街、西关大街等50多条街巷纵横交错。

清末以后,老潼关的街道名称、划界逐渐发生变化,原来的几十条街道被东西南北4条大街取代。东大街内有财神庙、城隍庙等庙宇,有煤炭店、瓷器店等杂货店;西大街南北两边铺面房和民居相互交错,著名的第一巷位于此;北大街东边有郑家巷、西边有李家巷,全是居民区,街内还有车马店、草料店;南大街内有水坡巷、水关头巷、书院巷等巷道,也有丝线铺、铁匠铺等商店。

水坡巷街景

20世纪50年代,因修建三门峡水库,处于渭河下游的老潼关被划入淹没区,整个县城南迁至10公里外的吴村。当时正是经济困难时期,建筑材料短缺,群众拆掉城墙、关楼建新城,承载着老潼关厚重历史的城砖,被垒成了院墙,埋进了房基。

当时不在设定的水位线下的水坡巷,幸运地得以完整留存下来。它东靠麒麟山,南邻古城墙,西巷口早年对着潼河,整个巷道呈“V”字型,地势东高西低,巷内建筑因势而建,在岁月风雨中诉说着往昔的故事。

水坡巷内还有许多和战争有关的遗迹。比如,因躲避日军大炮的轰炸,当年相继迁入水坡巷的老潼关县城某些政府机关,比如,抗日战争时期国民党的团部、警察局和兵营及将士居所等。

(二)

水坡巷既是民居巷道,也是麒麟山溢洪水道,枕山面水,是天人合一的风水宝地,蕴含着丰富的历史文化信息。

感受古韵悠长。说起水坡巷名称的由来,说法大致有二。一是由于每到夏秋季节下暴雨时,东边高处的洪水就会倾流而下,长年累月,水坡巷巷道中间被冲刷出一道深深的沟痕,整体走势像是一面大坡,便称为“水坡巷”。还有一种说法是,李自成率领的农民起义军曾在这一带同朝廷官兵进行过激烈的巷战,几经鏖战,兵士血流成河,所以叫作血泊巷,后来人们嫌“血泊”一词听着太过血腥残忍,于是将巷子改名水坡巷。说法虽不同,但都显示了这里悠久的历史和厚重的底蕴。

水坡巷内景

上海同济城市规划设计研究院团队,在其编制完成的《潼关县水坡巷历史文化街区保护规划》中指出,水坡巷排水明渠两侧形成独特的步行空间,两条街道与河道之间形成“一河两街”的水街格局,是一条在关中地区乃至我国北方地区都十分罕见的、具有山地特征的水街。

领略古建之美。走进水坡巷,其巷口有一座精美的梢门楼,镶嵌在门楼中间的石匾上,因风化已不好辨认字迹,隐约可见“北关头”或是“此关头”三字,内侧题有“游麟翥凤”四字,寓意着麒麟腾飞,凤凰展翅,石匾下面雕刻的避水神兽则是祈愿潼河安澜,百姓安乐。

巷道两侧,由大大小小的石头砌起来的高台上,面巷建着鳞次栉比的古院落。这些典型的北方窄四合院民居,少量属明代建筑,多建于明洪武年间,还有一些也有数百年的历史,其余大多是三门峡水库修建后期,利用城墙砖砌筑所建,其建筑形式、材质和色彩一定程度上保持着原有的风貌。

水坡巷内传统民居院落

水坡巷内的“乾隆槐”

(三)

茶余饭后老人在巷道内闲谈

(潼关县委宣传部供稿)

Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 关中在线 版权所有